PeiLingX

物理学等 2 个话题下的优秀答主

本文是深度科普系列《从线性代数到量子力学》的第16课。

本系列及本专栏其他文章,建议收藏目录:

0) 开篇语

从本课开始,我们将进入这个系列的进阶篇。

在前15课里,我们其实只是交代了量子力学的一些最基本的理解方式,这些理解方式其实更偏重数学结构(毕竟我们是在线性代数的陪伴下进入量子力学大门的)、而较少涉及到具体的物理图景。

另外,前15课的讨论中,为了便于计算和理解,我们一直是在一维模型上讨论量子力学,但真实的物理世界的舞台是三维空间、甚至是四维时空。这些三维和四维模型,并不仅仅是一维模型的简单扩充,它们当中还蕴含着一维世界所不具有的优美对称性、并且能解释或预测一维模型所不能给出的新的物理现象。

为了在具体的物理图景中理解三维乃至四维世界中的美妙对称性和新现象,我们将从一个曾经让无数物理学家着迷的问题入手。

这就是氢原子问题、或者更准确地说、是氢原子的光谱问题。

在20世纪前五十年,它一直都是物理学界的热门话题之一。

因为围绕着氢原子光谱问题的几乎每一次新的发现和解释,都伴随着物理学、特别是量子理论的一次大的突破,这个过程从经典物理大厦瓦解开始、穿越整个(单粒子的)量子力学时代、直到量子场论初创时还在余音绕梁。

这节课,我们就先来追随前人的脚步,回顾一下前量子力学时代氢原子光谱的那段精彩不断的往事,也当是中途休息一下。

1) 原子光谱简史

对光谱的研究最早可以追溯到17世纪,牛顿通过三棱镜实验,发现太阳光可以在三棱镜的折射下发生色散,看起来连续而均匀地分解成各种颜色的单色光。但牛爵爷似乎并未对此进行过更深入的研究。

然后不知不觉一个多世纪过去了。

到了19世纪初,随着实验方法的改进(主要是让进入棱镜的光线更细),英国化学家沃拉斯顿(W. H. Wollaston)和德国物理学家夫琅禾费(Joseph. von Fraunhofer)先后发现,太阳光分解后的各个单色光的颜色其实并不连续,这个光谱中还夹杂着一些很细的暗线。

夫琅禾费对这些暗线进行了详细标记,于是后来就有了以他的名字命名的“夫琅禾费线(Fraunhofer Lines)”

但可惜的是,局限于当时对物理世界的认知,两个人都没对这些暗线的来源给出合理的解释。

时间来到了19世纪中期,终于有人解决了这个问题。

他们是一对来自德国的好基友:物理学家基尔霍夫(G. R. Kirchhoff,我们可能更熟悉他的基尔霍夫定律)和化学家本生(R. W. Bunsen,也许你听说过他发明的本生灯)。

在那个年代,人们已经知道了金属盐在高温火焰中会发出各种特定颜色的光,也就是我们在中学化学里知道的焰色反应。这有助于人们确定一堆不明粉末的化学成分,以确定是否可以食用(后半句划掉)。

但这时候问题来了:如果一堆不同成分的试剂混在一起,它们的火焰颜色也会发生混合,难以分辨。

而且,总有一些元素非常善于C位抢镜,常常在焰色反应中发出过于耀眼的光芒,遮住其他元素的表演。

比如钠盐,一堆试剂里只要撒进一小撮毛毛盐,它就能喧宾夺主发出一道标志性的明晃晃的黄光,让真正的主角们黯然失色。

(也许你还能记得中学化学课本曾经告诉过我们:在焰色反应中观察钾盐美丽的紫色火焰时,需要隔着蓝色钴玻璃,过滤掉混进队伍的钠盐发出的讨厌的黄光,才能看得清楚)

为了解决这个问题,基尔霍夫和本生俩人想起了来自牛爵爷的古老智慧:利用棱镜的色散效果,将火焰里不同颜色的光分离出来。为此,他们进行了更精准的光路设计,制成了世间第一台光谱仪。

接下来,他们就凭借这个新发明,分离出了各类元素对应的特征谱线,并且惊奇地发现,一些谱线居然能和太阳光谱上暗线的位置对应起来。这让他们立即意识到两件事情:

- 第一,太阳上也有这些谱线所对应的元素;

- 第二,这些元素不仅能发射光,也能吸收相同谱线对应的光(这样就形成了暗线)。

这就解释了太阳光谱上暗线的由来,而他们的光谱仪也迅速变成了当时化学界人见人爱的神器。

但接下来,物理学界却不得不面对另一个困惑:

和太阳光谱的暗线一样,每种元素对应的特征谱线并不是一段连续的光谱,而是更像很多条离散的线。

当时没人能说得清楚这是为什么。

不过好在当时光的波动学说早就已经被广泛承认,人们可以用波长或者频率来定量描述谱线的位置,所以本着试一试的想法,有人开始尝试研究这些离散谱线对应的波长之间的数量关系,看看能不能从中发现点有意思的规律。

而所有的元素中,氢作为最简单的那一个,就成了最被关注的对象。

2) 氢光谱的数字游戏

第一个在氢元素的光谱上找到规律的,是一位瑞士的中学数学老师,名叫巴尔末(J. J. Balmer),他研究了可见光范围内的氢光谱波长后发现,这些波长可以归纳成这样的数列:

$\small \lambda_n=B\frac{n^2}{n^2-4}\quad (n=3,4,5,\cdots) \quad {\scriptsize(式16.1)}$

其中常数$ \small B=3.6456$×$10^{-7}\text{m}$

这个规律后来也被瑞典物理学家里德伯(J. R. Rydberg)独立发现,并且被改写成一个更具有启发性的形式:

$\small \frac{1}{\lambda_n}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right) \quad {\scriptsize(式16.2)}$

其中$ \small R=\frac{4}{B}=1.0973731569$×$10^7 \text{m}^{-1} $,称作里德伯常数。

再后来,里德伯又将这个规律更进一步扩充,得到:

$\small \frac{1}{\lambda_{mn}}=R\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right) \quad {\scriptsize(式16.3)}$

$\small \begin{cases}m=1,2,3,\cdots\\ n=m+1,m+2,m+3,\cdots\end{cases}$

并且发现这和可见光范围外的氢光谱也能符合地很好。

找到这样简明的数字规律的确令人兴奋,但是兴奋之余,研究光谱的物理学家们发现问题还是没解决:

为什么氢光谱的波长会呈现这样的特殊规律?

伴随着这种困惑,时间来到了二十世纪初。

接下来,当时丹麦男足国家队的一位替补门将就要上场了。

没错,就是他:

3) 玻尔氢原子模型

我们知道,1911年,新西兰物理学家卢瑟福(E. Rutherford)通过用α粒子暴力轰击金箔的著名散射实验,发现了原子的核式结构,并且提出了原子的行星模型,将一个原子想象成一群电子绕着原子核不停旋转的样子。

但这个模型明显违背了经典物理学常识:因为按照电动力学理论,做圆周运动的电子会产生周期变化的电场,从而激发出电磁波,随着这些电磁波不停辐射出去,最终电子会耗尽能量坠落在原子核中。

对应到宏观现象,这就意味着两件事情会发生:

- 宏观物质不会稳定存在,而是会很快坍塌成一堆密度超高的不知道什么玩意儿(就像中子星一样)

- 原子发出的光谱应该是一段连续谱而不是离散的谱线

但我们看到,这两个现象都没有发生,所以对于原子中发生的事情,还需要更大胆的解释。

1913年,玻尔来到了曼彻斯特大学,在卢瑟福的实验室给卢老板打工,并且当面告诉卢老板说,您那个行星模型槽点太多,得好好改一改。

卢瑟福高兴地表示了赞同,并且对玻尔说,重新建立原子模型理论的重任就交给你了,我(你)看(行)好(你)你(上)哟(吧)。

所以后来的剧情就成了玻尔的SHOWTIME了。

我们来大致回顾一下他的思路:

第一:为了解释电子为什么没掉进原子核里,玻尔先假设,原子核外面可能存在着一些分立的稳定轨道,我们可以给它们编号为$ \small 1,2,\cdots,n,\cdots $,电子只有在这些轨道上运行时,才会稳定旋转而不会辐射电磁波,这样的状态称为定态;

第二:电子有可能从高能量的轨道跳到低能量的轨道(或者反过来),同时辐射(或吸收)电磁波,这个电磁波的能量等于两个定态轨道之间的能量之差。而分立轨道之间的跃迁也能和当时发现的原子分立光谱定性地关联起来(定量的好戏在后面),辐射电磁波时对应着焰色反应那种亮线,而吸收电磁波时对应着类似于太阳光谱那样的暗线。

但如果仅仅有前面这两条假设,我们其实也得不出什么有用的信息,更没法定量计算这些轨道的一些参数(比如半径、能量等),最后只能沦为玄学。所以接下来的一条才是玻尔真正的天才创想。

第三:微观世界和宏观世界不应该被割裂开,当微观世界中的物理条件接近宏观极限时,物理现象总是能过渡到经典宏观现象上去,这就是玻尔著名的“对应原理”。

比如,当轨道能量足够大的时候,电子跃迁到相邻的轨道时辐射出的电磁波频率,应该和经典电磁理论给出的值接近,这将是找出各条轨道能量的关键出发点。

接下来我们就来详细计算和欣赏一下这个伟大成果的诞生。

首先,我们将电子轨道从内到外编号,电子从第$ \small n $条轨道跃迁到相邻的第$ \small n-1 $条轨道时,放出的电磁波能量为$ \small E_{n,n-1}=E_n-E_{n-1} $,按照爱因斯坦的能量频率关系,相应的频率就应该为:

$\small \nu_{n,n-1}=\frac{E_{n,n-1}}{h}=\frac{E_n-E_{n-1}}{h} \quad {\scriptsize(式16.4)}$

而另一方面,按照经典电磁理论,电子绕核运动辐射电磁波的频率应该等于电子做绕核周期运动的频率本身。

这样,根据对应原理,$ \small n $足够大的时候,跃迁放出的电磁波频率和电子在第$ \small n $条轨道上的绕核周期运动频率就应该相等,即:

$\small \nu_{n,n-1}\simeq\nu_n \quad {\scriptsize(式16.5)}$

这里请注意区分:等式左边的 $ \small \nu_{n,n-1} $是电子从第$ \small n $条轨道跃迁到第 $\small n-1 $条轨道时辐射出的电磁波频率,而右边的 $\small \nu_n $是电子在第$ \small n $条轨道上周期运动时的频率。

再代入式16.4,我们就得到第$ \small n $条轨道上的能量和频率的关系:

$\small h\nu_{n}=E_n-E_{n-1} \quad {\scriptsize(式16.6)}$

这里有三个未知量,却只有一个方程,显然没法算。

所以接下来还要继续补充信息。

我们可以从绕核运动的一些力学关系来考虑。

如果将电子的绕核运动类比为行星绕太阳的运动,那么根据开普勒第一定律,这些轨道应该是一个个椭圆,并且它们的绕核旋转的频率$ \small \nu_n $和能量$ \small E_n $之间还能找出一个定量关系来。

这个关系的严格推导可以参考[北大田光善老师量子力学视频第4讲]

而这里为了便于理解,我们接下来的推导将牺牲一点严谨性、对模型进行简化,仅仅从圆形轨道的特殊情形来得到$ \small \nu_n $和$ \small E_n $之间的关系,简单感受一下推导过程。

我们知道,匀速圆周运动的能量由动能和势能组成,在库仑力作用下就是:

$\small \begin{align} E_n&=E_{k,n}+E_{p,n}\\ &=\frac{1}{2}m_er_n^2\omega_n^2-\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r_n} \end{align} \quad {\scriptsize(式16.7)}$

而我们还知道向心加速度与向心力之间满足关系:

$\small m_er_n\omega_n^2=\frac{1}{4\pi \varepsilon_0}\frac{e^2}{r_n^2} \quad {\scriptsize(式16.8)}$

通过这两个关系式,我们可以消去$ \small r_n $,得到单纯的角速度和能量之间的关系:

$\small \omega_n=\frac{8\pi \varepsilon_0}{e^2}\sqrt{\frac{2}{m_e}}(-E_n)^{\frac{3}{2}} \quad {\scriptsize(式16.9)}$

而频率$ \small \nu_n=\frac{\omega_n}{2\pi} $,于是:

$\small \nu_n=\frac{4 \varepsilon_0}{e^2}\sqrt{\frac{2}{m_e}}(-E_n)^{\frac{3}{2}} \quad {\scriptsize(式16.10)}$

这样,我们就得到了第二个等式关系。

将它代入前面的式16.6中,我们可以得到:

$\small \begin{align}E_n-E_{n-1}&=\frac{4 h\varepsilon_0}{e^2}\sqrt{\frac{2}{m_e}}(-E_n)^{\frac{3}{2}}\ \end{align} \quad {\scriptsize(式16.11)}$

由于前面一堆物理常数都和$ \small n $无关,为了图个清净,我们将它们缩写成一个常数$ \scriptsize A=\frac{4 h\varepsilon_0}{e^2}\sqrt{\frac{2}{m_e}}$

于是:

$\small \begin{align}E_n-E_{n-1}&=A(-E_n)^{\frac{3}{2}} \end{align} \quad {\scriptsize(式16.12)}$

这样我们就得到了只包含能量的一个递推式。

而如果仔细看这个式子,我们会发现,它其实就是一个差分方程,而且考虑到$ \small n-(n-1)=1 $,我们还可以将它写成:

$\small \begin{align}\frac{E_n-E_{n-1}}{n-(n-1)}=\frac{\Delta E_n}{\Delta n}=A(-E_n)^{\frac{3}{2}} \end{align} \quad {\scriptsize(式16.13)}$

如果再大胆一点,我们可以干脆将它写成一个微分方程:

$\small \begin{align}\frac{\text dE_n}{\text dn}&=A(-E_n)^{\frac{3}{2}} \end{align} \quad {\scriptsize(式16.14)}$

这个微分方程我们都轻车熟路了,直接分离变量求解,最后可以得到:

$\small \begin{align} E_n&=-\left[\frac{2}{A\left(n+C\right)}\right]^2\\ &=-\frac{m_e e^4}{8h^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{\left(n+C\right)^2} \end{align} \quad {\scriptsize(式16.15)}$

这样,除了一个解微分方程时留下来的积分常数$ \small C $暂时无法确定之外,玻尔就得到了各个轨道上的能量表达式,也就是最早版本的玻尔能级公式。

(注:田光善老师的量子力学视频里用的是另一种方法推导,且更忠实于历史真实,但结果是一样的,田老师推导的结果采用高斯单位制,写成:$ \scriptsize E_n=-\frac{\pi^2m_e e^4}{2h^2\left(-\frac{n}{2}+D\right)^2} $,和上述式16.15之间只差了一个省略的系数$ \small \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 $,而 $\small n $的系数和正负号都可以化成式16.15的形式)

这个式子的推导据说只用了玻尔一个月时间,算是提前完成了季度KPI(不存在的),卢老板也对此表示了认可。

但这一系列推导有个大问题,就是它从一开始就充满着各种来路不明的假设,而计算结果似乎也没有实验数据支持(当时卢瑟福和玻尔都不知道氢原子光谱的巴尔末公式和里德伯公式),这对物理学家来说算得上是致命缺陷。

而正当玻尔准备思考下一步行动计划时,他突然想起一件更重要的事:他的婚期快到了,该回家结婚了。

于是玻尔暂时告别了手头的工作与和蔼可亲的卢老板,依(归)依(心)不(似)舍(箭)地返回了丹麦。

也许是新婚的喜庆给玻尔带来了好运,当他度完蜜月再次投入工作时,一个大礼包突然不期而至。

有一天,玻尔遇到了一个老同学,名叫汉森(H. M. Hansen),好巧不巧,这位老兄正好是研究原子光谱的。

一番叙旧之后,两个学术圈的人自然要聊聊各自的研究工作。

玻尔话比较多,所以主要是玻尔在聊(前半句是真的,后半句是作者编的)。

当汉森默默听玻尔说完最新的进展和困难后,突然闪过一丝灵感,想起了光谱学里那个著名的巴尔末公式,于是赶紧写下来拿给玻尔看,问他能不能把这个经验公式和他的原子模型联系起来。

而玻尔一看到那个公式(可能主要是看到了那个$ \small n^2$ ),就立刻有了一种拨云见日的感觉:

巴尔末公式的背后隐含的,也许就是他的原子模型。

那么接下来就是令人期待又紧张的验证工作了。

现在我们直接从里德伯的公式(式16.3)出发来验证:

$\small \frac{1}{\lambda_{mn}}=R\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right) \quad {\scriptsize(式16.3)}$

为了和玻尔的能级公式对应起来,我们利用能量关系$ \small E=h\nu=\frac{hc}{\lambda} $,将它改造成能量的形式:

$\small \begin{align} E_{mn}&=Rhc\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right) \\ &=\left(-\frac{Rhc}{n^2}\right)-\left(-\frac{Rhc}{m^2}\right) \end{align} \quad {\scriptsize(式16.17)}$

这个形式就可以看成两条定态轨道之间的能量差了。

于是第$ \small n $条轨道的能量就是:

$\small \begin{align} E_{n}&=-\frac{Rhc}{n^2} \end{align} \quad {\scriptsize(式16.18)}$

如果玻尔的能级公式是正确的,那么这个式子将和玻尔的能级公式16.15相等,即:

$\small -\frac{m_e e^4}{8h^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{\left(n+C\right)^2}=-\frac{Rhc}{n^2} \quad {\scriptsize(式16.19)}$

两边对比,我们首先能得出积分常数$ \small C=0 $的结论,这样能级公式就变成了:

$\small E_n=-\frac{1}{n^2}\frac{m_e e^4}{8h^2\varepsilon_0^2} \quad {\scriptsize(式16.20)}$

再对比式16.20和式16.18,我们就来到了最关键的一步:得出里德伯常数$ \small R $和几个基本物理常数之间的关系:

$\small R=\frac{m_ee^4}{8h^3c\varepsilon_0^2} \quad {\scriptsize(式16.21)}$

而由于里德伯常数是根据氢原子光谱得出来的经验值,代表着实验结果,所以,如果上面这个等式关系成立,那么玻尔理论就能和实验结果对应起来。

而简单算一下我们就会发现,根据式16.20右边已知的各个物理常数算出来的里德伯常数和实测值只差了$ \small 10^{-4} $的数量级(请同学们自行验算)。

这样的结果,也使得氢原子模型成了玻尔的封神之作,并且成了后来量子力学初创时验证各种理论正确与否的金标准。而其中的定态、能级等概念也被量子力学继承了下来,成为后来描述能量本征态的通用语言。

这里顺便说一句,得到氢原子能级公式后,玻尔又从中提取出了另外一个看起来“更自然”的等式关系:

$\small m_er_n^2\omega_n=nh \quad{\scriptsize{(式16.22)}}$

这个结果可以由式16.8、式16.9和式16.20出发得到,有兴趣的同学可以自己推导一下。

而仔细观察一下我们会发现,这个等式的左边其实就是电子在第$ \small n $条轨道上的角动量$ \small L_n $,即:

$\small L_n=n\hbar \quad\scriptsize{(式16.23)}$

这意味着电子的角动量是以(普朗克常数的)整数倍关系变化的,这被称作角动量的量子化条件。

在此基础上,德国物理学家索末菲(A. Sommerfeld)将它写成了一个动量沿轨道积分的形式:

$\small \oint p_n\text dq_n$=$nh \quad\scriptsize{(式16.24)}$

再后来,著名的官二代德布罗意(de Broglie)公子提出了物质波的设想,给出了动量和波数的关系$ \small p=\hbar k $,于是这个式子又被改造成了这个样子:

$\small \frac{1}{2\pi}\oint k_n\text dq_n=n \quad\scriptsize{(式16.25)}$

这个公式乍看起来看不出什么意义,但如果我们考虑圆轨道,那么左边的积分结果就是:

$\small \frac{2\pi r_n}{\lambda_n}=n \quad\scriptsize{(式16.26)}$

这意味着轨道的圆周长度是波长的整数倍,换句话说,就是电子波在轨道上形成了驻波。

这对我们有什么提示作用呢?

回想一下,我们在第10课中看到,一个波函数可以分解成无穷多个分离变量解的级数和,而我们当时提到,这些分离变量解的空间部分的物理意义其实就是驻波,而数学意义又是能量的本征态。

有了这层联想,上面的驻波条件就从侧面暗示我们,氢原子的能级分立背后隐含的本质,也是能量的本征值和本征态。

后面的课程里,我们就要来挖掘出这些本征态,而且到时候我们会发现,它们远比我们(还有旧量子时代的物理学家们)想象的更加复杂但也更加精妙。

4) 总结与预告

这节课里,我们简单回顾了从光谱学到旧量子时代关于原子光谱、特别是氢原子光谱的认识史,感受了量子力学诞生前物理学界的困惑和各种令人叹为观止的天才创想,其中尤为特别的是玻尔氢原子模型迈出的决定性的一步。

当然,也正如我们后来所知道的那样,玻尔理论还有很多问题,比如它保留了确定轨道这个经典假设,又比如它无法计算多电子原子的能级。

而除了这些以外,我们在以后的课程里更关心的是下面几个问题:

- 玻尔模型没能继续解释,为什么核外电子会存在这样一系列分立的定态,虽然后来德布罗意的驻波条件某种程度上打开了神秘宫殿的一条门缝,但距离真相还是有一段不短的距离;

- 按照玻尔的模型,当$ \small n=1 $时,电子处于最低能态$ \small E_1 $,称为基态,再往下就没有定态了(实际上也没有观察到过更低的能态)。玻尔模型没办法解释,为什么电子到了基态后就不会继续放出光子往下跳;

- 氢原子(以及其他原子的)光谱在有外部电场或磁场作用时,会奇怪地分裂成几条(有兴趣的同学可以提前了解一下“塞曼效应”和“斯塔克效应”)。玻尔模型没法解释这种分裂,或者至少不能给出符合实验的结果。

第一个问题的答案,我们其实已经知道,它的本质是能量的本征态,后面我们会给出更多的细节、以及更清晰的物理意义。

第二个问题,等我们解出了氢原子的波函数,算出电子在各个位置的概率分布时,就一切都明朗了,这个我们会在第21课看到。

而对我们而言,更陌生、更难理解、但其实也更有意思的是第三个问题,因为它暗含了某种美妙对称性的破缺,这也是我们以后会用更多篇幅去理解和赏析的部分。

在未来的课程里,我们就要用我们在前15课中习得的量子力学理论框架,来重新推导和理解氢原子模型,并且通过上面的问题来理解真实物理世界背后的简单和对称。

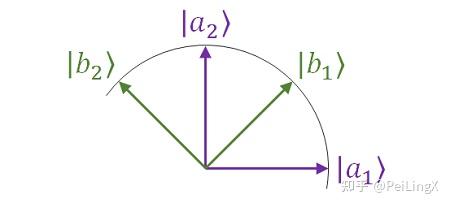

不过,作为必要的准备,我们需要先了解一下三维世界中的量子力学模型(因为氢原子模型是处在三维世界中的),去看看它相比于一维模型多了些什么有意思的特质。

编辑于 2022-03-16 16:04